【改訂版】新TOEFL[2026年1月開始]Reading「単語完成」(Complete the Words)問題を解説します

追記(8月29日):

以下は8月14日に公開した記事ですが、その後の公式模試に対する調査により、単語完成問題への理解がさらに深まったので、内容を一部改訂します。

修正・追加された箇所は赤字になっています。

2026年1月21日から劇的に変わるTOEFL iBTテストのReadingセクションで、新たに導入される「単語完成(Complete the Words)」問題について解説します。

概要

公開されているサンプル問題(Practice Test 1)をもとに、まず形式について説明します。

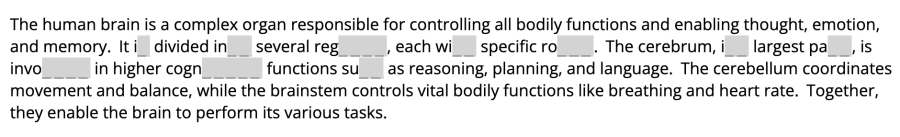

単語完成問題では、70-100語程度のアカデミックなパラグラフが提示されます。

最初の文は完全な形で示され、穴埋めはありません。

2文目以降は、普通に表示される単語と穴埋めの単語が交互に並ぶ、というのがETSが公表しているルールです。ただし、実際の問題では1語おきではなく、2語飛ばして穴埋めになる場合もよくあります。

単語完成の穴埋めは合計10語で、10問としてカウントされます。

後半部分が穴埋めとなる文字数には基本的なルールがあります。例えば、

・3-4文字の単語 → 2文字を穴埋め

・5-6文字の単語 → 3文字を穴埋め

・7-8文字の単語 → 4文字の穴埋め

・9-10文字の単語 → 5文字の穴埋め

・11-12文字の単語 → 6文字の穴埋め

といった形です。

ですが、難易度を調整するために穴埋めの文字数が変わることも。

例えば、precipitation(13文字)に対して穴埋めが5文字、inadvertent(11文字)に対して穴埋めが4文字、subsequent(10文字)に対して穴埋めが7文字という場合もあります。

ちなみにこの単語完成問題は、8月にETSが公開したオンライン公式模試では最初に20問(2パッセージ)が出題されています。

また、単語完成問題だけに個別の制限時間があるわけではなく、Readingセクションの前半と後半のそれぞれのセット全体に制限時間が設定されています。

(この点については、公式模試に関しての記事で改めて紹介します)

こうした出題傾向は、他の公式模試や来年1月から始まる本試験でも同じになるかどうかはまだ分かりません。しかし、単語完成問題が苦手で時間を多く使ってしまうと、その分、ほかの問題に費やす時間が足りなくなってしまいます。

以上が、現時点で分かっている単語完成問題の情報です。

今後、新しい発見があれば、随時アップデートしていきます。

ここで、先ほど紹介したPractice Test 1のサンプル問題の正解を伝えます。

1. is, 2. into, 3. regions, 4. with, 5. roles, 6. its, 7. part, 8. involved, 9. cognitive, 10. such

The human brain is a complex organ responsible for controlling all bodily functions and enabling thought, emotion, and memory. It is divided into several regions, each with specific roles. The cerebrum, its largest part, is involved in cognitive functions such as reasoning, planning, and language. The cerebellum coordinates movement and balance, while the brainstem controls vital bodily functions like breathing and heart rate. Together, they enable the brain to perform its various tasks.

問題解説

それではオリジナルの単語完成問題を解いてください。この問題に対しては解説をします。

この問題に対してはX上でアンケートを取り、以下の投票をいただきました。

(最初の6問と残りの4問に対して2回アンケートを取っています)

6問中何問正解したと思われるか、是非お知らせください。

正解は明日8/5(火)の20時ごろに伝えます— TOEFL対策情報(卜フレ! オンデマンドTOEFL iBT対策コース) (@webtoefl) August 4, 2025

4問中何問正解したと思われるか、是非お知らせください。 正解は明日8/7(木)の18時2問正解だと思うろに伝えます

— TOEFL対策情報(卜フレ! オンデマンドTOEFL iBT対策コース) (@webtoefl) August 6, 2025

以下に正解を示します。

簡単な単語でも正解するのが難しい単語完成問題

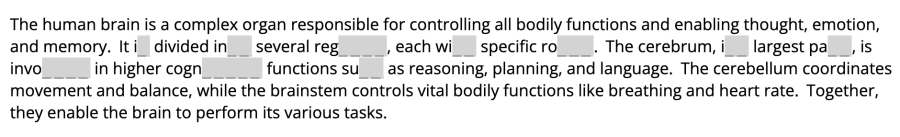

単語完成問題はアカデミックな内容のパッセージではありますが、専門用語や難しい学術的な単語のスペルが問われることはないと考えます。

現時点では、高難度の単語が穴埋めで出題されている例は確認されていません。

(先ほどのPractice Test 1では cognitive が最も難しい単語でしたが、コーパスでは「頻出語の3001〜4000番目」というレベルにすぎません)

なお、穴埋めになった最初の6語は、すべて中学2年生までの英語レベルでした。

Archaeology is the scientific study of past human life through physical remains. This subject examines what people left behind to understand their lives and cultures.

しかし、アンケートでは「6問全問正解だと思う」と回答した人は全体の53.6%にとどまりました。つまり、半分近くの人が1問以上正解を思いつけなかったことになります。

sub_ _ _ _ / wh_ _ / le_ _ / t_ / th_ _ _ / a_ _

このように穴埋めになると、基本的な単語でも正解を即座に思いつくのは難しくなります。

ですが、単語完成問題を繰り返し解くことで、正解率が上がったり、正解にたどり着くスピードが速くなるはず。

その結果、他の問題により多くの時間を割けるようになるので、単語完成問題は、TOEFL Readingのスコアに大きな影響を与える重要な要素になると考えます。

解説を始めます。まずは次の文から始まっていました。最初の文には穴埋めはありません。

Archaeology is the scientific study of past human life through physical remains.

「考古学は、物的遺物を通して過去の人間の生活を科学的に研究する学問です。」

その後に続くのが This sub_ _ _ _ examines … です。

ここで This sub_ _ _ _ とあるので、その前の文に出てきた名詞を指していると考えられます。

英文では、主語は前の文の主語を指すことが多く、Archaeology(= the scientific study of past human life through physical remains)がexamineする自然な流れです。

したがって、ここに入るのは Archaeology を言い換えた名詞、すなわち subject「科目、教科」であると分かります。

ということで、その後は This subject examines wh_ _ people le_ _ behind … となります。

ここで重要なのは、peopleが主語であると気づくこと。なぜならこの学問が調べる対象は「人間」ではなく、remains「遺物」だからです。

peopleが主語だと分かれば、le_ _ は動詞で、wh_ _ は接続詞として働く表現に絞られます。こうした考えから

This subject examines “what people left behind”「この学問は人々が残したものを調べる」 …

と思いつきたいところ。

(もちろん、そのように文法的に考えずに、内容から正解が分かるならその方がいいです)

leave 〜 behindは「〜を置いていく、(痕跡を)残す」という意味。SDGsのスローガンにも、No one will be left behind.「誰ひとり取り残さない」が使われています。とてもよく用いられる表現です。

whatもleftも非常に基本的な単語ですが、wh_ _ , le_ _ のように穴埋めになると、意外と思いつきにくかったりします。

しかし、特にwhatのように極めて頻繁に使われる単語は、wh_ _ を見た時点でwhatかもと推測できるようにならなければなりません。

今回のような単語完成問題を数多く解き、特に頻出表現に焦点を当てた練習を行えば、ここで間違えた人も確実に正解できるようになります。心配の必要はありません。そして、その後は以下のようになります。

This subject examines what people left behind to understand their lives and cultures.

「この学問は、人々の生活や文化を理解するために、人々が残したものを調べます。」

ここでも t_ , th_ _ _ , a_ _ の穴埋めが難しかったかもしれません。どれも短い単語なので。

ですが、to のように「t + 1文字」で一般的な単語はtoしかありません。よって「t_ で問われていたらtoしかない」と考えてよいでしょう。

他に、単語完成問題で問われそうな「2文字」の単語は、an, at, by, do, if, in, is, it, of, on, or, so, up などと多くありません。

次のtheir は意外と難しかったかもしれません。

(所有格の代名詞である)their や its は頻出表現です。したがって、th_ _ _ sources、i_ _ environment のように名詞が続いている場合、their、its かもとすぐに思いつけるようになりたいところです。

続いて and ですが、これは単語完成問題の最頻出語といえます。a_ _ とあって、前後に同じ種類の表現が並んでいたら、and の可能性が極めて高いと言えます。

問題にレベルについて

その後に続くのが以下の文。

It_ _ _ like to_ _ _, pottery, and jew_ _ _ _ can rev_ _ _ how people worked, cooked, or decorated their homes.

ここでの4つの穴埋めの単語は、先ほどのものより難しくなっていますが、この程度の難易度の単語は出題されます。

Items like tools, pottery, and jewelry can reveal how people worked, cooked, or decorated their homes.

「道具、陶器、宝飾品といった品々は、人々がどのように働き、料理をし、または家を飾ったのかを明らかにできる。」

この文は以下の対応関係になっています。

・how people worked = tools

・how people cooked = pottery

・how people decorated their homes = jewelry

また、like tools, pottery, and jewelry「道具、陶器、宝飾品のような」という表現から、その前に入るのは items「品物」であると判断できます。さらに、これらの品々が「人々がどのように働き、料理をし、または家を飾ったのかを rev_ _ _ できる」という文脈から、reveal「〜を明らかにする」 という単語が導き出せます。

これらはいずれも読めば意味が理解できるレベルの単語ですが、自分で書いたり話したりする際にはあまり使わないかもしれません。そのため、この4つの穴埋めを全問正解するのは難しいでしょう。

ゆっくり考えて思いついたという人は、本試験で時間に追われる状況では正解できなかったかもしれません。単語完成問題は、現行のTOEFL Reading問題と比べると明らかに易しい形式ですが、全問正解を狙うとなると決して簡単ではありません。甘く見てはいけません。さらに、この単語問題を素早く解き終えられれば、その後の「日常生活文問題」や「学術文問題」により多くの時間を割けるようになるので、高得点獲得のカギと言えます。

あと、先ほど確認した、precipitation「降水量」、inadvertent「不注意な、うっかりした」、subsequent「その後の、続いて起こる」くらいの難易度の単語も出題される可能性があると考えてください。

この3語は、公式模試で実際に使われた単語ではありませんが、公式模試の単語完成問題で穴埋めになったものと同じくらいの難易度です。

後半の文はヒントになる?

ちなみに、「後半の穴埋めを含まない英文が正解の根拠になることがあるのか」と疑問に思う人もいるかもしれません。その答えは「穴埋めのない後半がヒントになることもある」です。

例えば、この問題の後半には以下の文がありました。

Even broken or discarded objects may offer important clues about daily routines, social structures, or belief systems.

「壊れたり捨てられたりした物でも、日常生活の習慣、社会構造、または信仰体系について重要な手がかりを与えることがあります。」

By analyzing these materials, archaeologists reconstruct the ways ancient communities lived, interacted, and adapted to their environments over time.

「こうした遺物[資料]を分析することで、考古学者は古代の共同体がどのように暮らし、交流し、そして時間をかけて環境に適応していったのかを復元します。」

ここで、最初の even broken or discarded “objects” は、itemsを言い換えた表現と考えられます。ただし、代名詞(theirなど)や and, or といった非常に基本的な表現を除けば、正解になる表現が後半の文にそのまま登場することはないと考えてよいでしょう。

また、後半を読まずに正解できる場合は、特に読む必要はありません。一方で、自信がのない箇所がある場合は、ヒントを探すつもりで後半を読みましょう。

コメント

コメント