以下、先日行ったXのポストですが、こちらの内容に関してブログ記事でより詳しく伝えます。

TOEFL Writing の Academic Discussion(意見表明問題)において

“This is a controversial issue.”

といった表現で回答を始めることはお勧めしません。

そのトピックが実際に controversial issue「論争的な問題、議論を呼ぶ問題」であれば問題ありません。

しかし、例えば「大企業 vs…

— TOEFL対策情報(卜フレ! オンデマンドTOEFL iBT対策コース) (@webtoefl) August 21, 2025

TOEFLのWritingやSpeakingにおいて「テンプレートを覚え、その通りに答えを書けば高得点が取れる」と考える人もいます。確かに、構造が複雑なIntegrated Writingではテンプレートが非常に有効です。しかしテンプレートに頼りすぎたり、誤った使い方をすると、かえって点数が下がる恐れがあるため注意が必要です。今回の記事では、テンプレートを使う際の2つの注意点を伝えます。

1.This is a controversial issue. …

TOEFL Writing の Academic Discussion(意見表明問題)では、

“This is a controversial issue.”

のような表現で回答を始めることはお勧めしません。

もちろん、そのトピックが実際に controversial issue「論争的な問題、議論を呼ぶ問題」に当てはまる場合は問題ありません。ですが、例えば「大企業 vs スタートアップの就職先選び」というテーマに対して controversial issue と書くのはやや強すぎる表現です。キャリア選択に関する話題であり、社会的な論争を引き起こすようなテーマではないからです。

とはいえ、このような表現をどう受け取るかは採点官の性格にも左右されるため、特に気にしない採点官もいるでしょう。

実際に「大企業 vs スタートアップの就職先選び」というトピックが controversial issue と言えるかどうか、いくつかのAIに尋ねてみたところ、以下のように意見は分かれました。

ChatGPT:「大企業 vs. スタートアップの就職先選び」というトピックは、通常 “controversial issue(論争を呼ぶ問題)” とは言えません。 … controversial issue は、社会的・政治的・道徳的に人々を強く二分し、激しい対立や議論を引き起こすテーマを指します。例:気候変動対策、中絶、死刑制度 など。

Claude:「大企業 vs スタートアップの就職先選び」というトピックは、一般的には「controversial issue(議論を呼ぶ問題)」というほど強い対立や論争があるものではないと思います。… Controversialな問題の特徴: ・社会的に強い対立がある ・道徳的・倫理的な問題を含む ・政治的・宗教的な分裂を生む ・感情的な反応を引き起こす

Grok:「大企業 vs スタートアップの就職先選び」は、controversial issue(議論を呼ぶ問題)とは通常は見なされにくいトピックです。このトピックは、人々の価値観やキャリア目標、生活スタイルの優先順位によって異なる意見が生じるため、議論の余地があるテーマではありますが、「controversial」という言葉が持つ強い対立や社会的な論争を引き起こすニュアンスには当てはまらない場合が多いです。

Gemini:「大企業 vs スタートアップの就職先選び」というトピックは、間違いなく「controversial issue(議論の的になる問題)」と言えます。その理由は、以下の点にあります。… 1. どちらが「正解」かという絶対的な答えがない … 2. 多くの人が、その選択に迷い、議論する

Perplexity:「大企業 vs スタートアップの就職先選び」は、日本の若者や就活生の間で議論や賛否が分かれがちなトピックであり、学術的にも「controversial issue(論争的な問題)」と言って差し支えありません。

ですが、単なるテンプレートに頼った表現と判断されると人間の採点官にマイナスの印象を与えることに。そのため、このような表現は避けた方がよいと考えます。実際、Academic Discussion のトピックの多くは「controversial」と呼ぶほどのものではありません。

もっとも、「マイナスの印象」を与えたからといって、それだけで評価が 1 点下がるわけではありません。ただし、採点官が評価点を「3 か 4」あるいは「3 か 2」で迷ったときに、低い方のスコアを選ぶ要因になり得ます。したがって、文脈に合わないテンプレート表現の使用は避けることをお勧めします。

2.Integrated Writingでテンプレートを先に書く

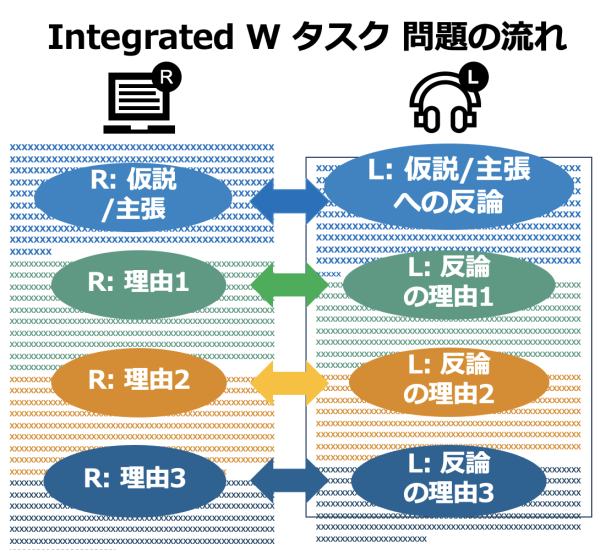

このブログを読んでいる皆さんはすでにご存知かと思いますが、Integrated Writingでは、

「Readingは〜と述べている。しかしながら、教授は〜と指摘して反論している」

といった便利なテンプレート表現の活用が効果的です。

しかし、Writing力があまり高くない受験者が、丸暗記したテンプレートを「最初にすべて」書き出してしまうと問題が生じることがあります。たとえば、最後の3つ目のポイントに差しかかったところで時間切れになった場合、テンプレートの一部だけが残ってしまいます。

具体的には

Third, the reading maintains that …

However, the professor challenges this claim, pointing out that …

といった表現の後に内容が続かず、テンプレート部分が浮いたまま残ってしまいます。こうなると人間の採点官には「この受験者は単に丸暗記したテンプレートを先に書いたものの、時間が足りなくなったのだな」と容易に見透かされてしまいます。

Writingの採点官は、受験者の回答に「丸暗記の可能性がある」と判断した場合、評価を下げたり、判断に迷えばリーダーに評価を委ねるように指示されています。

したがって、テンプレートの一部だけが残ってしまうと「単に丸暗記したものを書き写しただけ」とみなされ、大幅なスコアダウンにつながる恐れがあります。そのため、先にテンプレート部分だけを書き出す方法は避けるべきです。

Integrated Writingにおいてテンプレートを覚えること自体は有効ですが、内容に応じて柔軟に変更できる余裕を持てるようになりましょう。